2023年秋号

2023年秋号

はじめに

BDOインターナショナルは世界第5位の会計事務所ネットワークファームであり、現在、世界164の国・地域に1,803のオフィスを展開し、グループ全体として現在11万人を超えるパートナー・スタッフを擁しています。BDOインターナショナルでは監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務(記帳代行業務、給与計算代行業務、支払代行業務等)・コンサルティング業務等を世界各国において高水準にて提供しております。詳細についてはウェブサイトをご覧下さい。

https://www.bdo.global/en-gb/home

日本においては、BDO Japan株式会社を軸に、三優監査法人、BDOアドバイザリー株式会社、BDO税理士法人、BDO社会保険労務士法人、BDOコンサルティング株式会社等のメンバーファームを有しており、日本全体で約500名のメンバーを擁する中規模会計事務所のリーディング・ファームとなっています。日本においても、監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務等のプロフェッショナル・サービスを日本企業及び在日外国企業に対して提供しています。

一方、アジア地域においては、現在シンガポール・香港・ベトナムに日本人スタッフがジャパンデスクメンバーとして常駐しており、日系企業による海外進出をサポートしています。具体的には、会社設立から記帳代行、給与計算代行、支払代行、監査、税務、M&A、コンサルティング、清算等、幅広いサービスを日系企業に対してワンストップ・サービスにて提供しています。

BDOジャパンデスクの強みは、各国ジャパンデスクメンバーの対応業務範囲の広さと、BDO Japan株式会社を中心にしたネットワークの繋がりの強さです。BDOジャパンデスクメンバーが中心となって四半期ごとに日本語でのニュースレターを配信しています。ニュースレターでは各国における会計・税務等の最新情報をお届けしています。

2023年秋号では、各国での最新情報を皆様にご提供しています。本稿のより詳細な情報をご入用の際には、各国のBDOジャパンデスクメンバーまでお気軽にお問い合わせください。

2023年秋号目次

【シンガポール】2023年12月期決算に向けた留意事項

【香港】従業員への賃金支払いに関する注意点

【ベトナム】個人所得税(PIT)について

【中国】中国税務調査の最近の動向

【日本】インボイス制度導入後における外国法人との日本国内での取引

【シンガポール】2023年12月期決算に向けた留意事項

12月決算の企業にとっては、年度末を目前に控えていることから、2023年12月期決算における留意事項を記載いたします。なお、以下は非上場のシンガポール企業に適用される会計基準(Financial Reporting Standards 以下「FRS」という。)を前提としております。■ 2023年12月期より適用される会計基準等の改正

1) 会計方針の開示について(FRS1「財務諸表の開示」、FRS Practice Statement 2「重要性の判断の行使」の一部改正)

開示(注記)が求められる会計方針が、「Significant(重要な)」から「Materiality(重要性のある)」に変更されるとともに、「重要性のある会計方針」の判断にあたってのガイダンスがFRS Practice Statement 2に設けられ、どのような会計方針の注記が求められるのか明確になりました。

これにより、a) 関連する取引、事象又は状況に重要性があり、かつb) 会計方針に関する情報自体も重要性がある場合にのみ、会計方針の開示が求められます。また、標準化された情報や、単に会計基準の要求事項を記載又は要約しただけの情報は、企業固有の情報に比べて有用性が低い(換言すると、相対的に会計方針自体の重要性が低い)ものとされ、また重要性のない会計方針を開示する場合には、重要性のある会計方針の情報が不明瞭になってはならないとも明記されています。

従って、2023年12月期においては、上記の趣旨に照らし、重要性のある会計方針であるか否かの判断を改めて行う必要があり、例えば、従来、単に会計基準の要求事項を記載又は要約しただけの情報を会計方針として開示していた項目については、企業固有の情報を織り込むことや、項目自体を削除するなどの対応が必要になるものと考えられます。

2) 会計上の見積りの定義の明確化(FRS8「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の一部改正)

従来、会計上の見積りの定義が示されていなかったことから、会計上の見積りを「測定上の不確実性にさらされる財務諸表上の金額」と定義するとともに、会計方針との関連性についても明確化されました。但し、これに伴う実務への影響は大きくないものと考えられます。

3) 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(FRS12「法人所得税」の一部改正)

FRS12においては、特定の状況においては、繰延税金資産又は負債の認識を禁止していますが、当該禁止規定が、リースや資産除去債務のように当初認識時に同額の将来減算/加算一時差異が生じるような取引においても禁止されるのかどうか明確になっていませんでした。

今回の改正により、このような取引については禁止規定の適用外であることが明確化され、すなわち繰延税金資産及び負債の計上が必要になることが明確化されました。

但し、実務上は、すでにほとんどの企業がリースや資産除去債務に係る一時差異について繰延税金資産及び負債を計上済みであるものと考えられるため、実務への影響は大きくないものと考えられます。

4) グローバルミニマム課税の導入に伴うFRS12「法人所得税」の一部改正

一定規模の多国籍企業に対して最低税率15%まで上乗せ課税するグローバルミニマム課税の導入に伴い、当該グローバルミニマム課税に関連する繰延税金資産及び負債の認識(計上)と開示は不要とする一時的な例外規定が定められました。

これに加え、以下の開示が求められることとなりました。

a.上記例外規定を適用している旨

b.グローバルミニマム課税に関連する当期の税金費用

c.グローバルミニマム課税が制定されているが、まだ施行されていない期間 (シンガポールにおいては国内トップアップ税が2025年1月1日より開始する 事業年度より適用されることとなっています。)においては、グローバルミニマム課税に対する企業への影響を理解するのに役立つ情報(合理的な見積 情報も含む)

担当:BDO シンガポール 森田 陽平 yoheimorita@bdo.com.sg

目次にもどる

【香港】従業員への賃金支払いに関する注意点

2023年上半期の労工局からのプレスリリースによると、雇用条例(EO)上の要件を満たしていないとして香港企業7社が起訴され、さらに地方裁判法院で有罪判決を受け、罰金を科せられました。 このうち1社においては、取締役が2ヶ月以上の実刑判決を受けています。 これらの違反はすべて、雇用主がEOに規定されている賃金支払期間より7日以内に従業員に賃金支給を行わなかったことによるものでした。

労工局担当者は 「これらの判決は、すべての雇用主に対し、EOに規定された法定期限内に従業員に賃金及び労働審判所による裁定額を支払わなければならないという強いメッセージであり、労工局はいかなる違反行為も容認せず、法の執行と従業員の法定権利の保護に努力を惜しまない」と述べています。

EOによると、賃金は賃金支払期間の最終日に支払われるべきものであり、雇用主は従業員にできるだけ早く賃金を支払わなければならず、これは賃金支払期間より7日以内と規定されています。雇用主がその期間内に従業員に賃金を支払わなかった場合、雇用主は支払うべき賃金に対して利息を支払わなければなりません。

合理的な理由がなく、故意に賃金を支払わない場合、雇用主は起訴される可能性があります。 さらに有罪判決を受けた場合、雇用主は最高35万香港ドルの罰金および最高3年の懲役となる可能性があります。

このような違反が法人によって行われ、取締役、マネジメント、秘書、または同等の役職の同意もしくは共謀の下、または過失の結果として行われたことが証明された場合、その関係者は同罪に問われることとなります。

2023年上半期の上記判例によると、雇用主による期限内の賃金未払いは、労働争議においてよくある事例であることが明らかになりました。

過去数年、労働争議では雇用主による様々なEO違反が見られました。これには、8つの法定受給資格:休日手当、年次休暇手当、傷病手当、出産手当、配偶者手当、年末年始手当、代休手当さらに不当または違法解雇後に従業員を復職または再雇用する命令に従わなかった場合の追加支給、の計算基礎として使用される従業員の1日平均賃金(DAW)の計算ミスなどが含まれます。

労働争議は企業にとって時間とコストがかかり、特に情報が迅速かつ広範に拡散されるソーシャルメディアの時代には、企業の評判を損なうこともあります。

従業員に賃金を支払い、関連する8つの法定受給資格に適用されるDAWを正しく計算するために、雇用主がEOの要件を厳守することが不可欠となります。 そうすることで、労働争議や罰則、訴追の可能性を最小限に抑えることができるため、法律の完全遵守は、雇用期間中において雇用主と従業員の双方にとって最善の自己防衛となります。

すべてのビジネスにとって、優秀な人材の確保は最重要課題です。雇用主は適切な人材を雇用した後は、その人材を確保するために最善を尽くすべきであり、これには正確かつ期限通りに給与を支払い、すべての関連法を遵守することが含まれます。常習的に支給を延滞し、正確な給与を支払わず、関連法を遵守しない雇用主は、従業員の信頼を損ない、マネジメントが責任を問われるリスクを負うことになります。

給与計算と人事アウトソーシングサービスについて、お気軽にBDOまでお問い合わせください。

担当:BDO香港 吉田 薫 kaoriyoshida@bdo.com.hk

目次にもどる

【ベトナム】個人所得税(PIT)について

コロナ禍が明けベトナムへの出張者や就業者が増えている傾向があります。特に観光業は若干の復調傾向にあります。その中で今回はベトナムの個人所得税についてご紹介をしていきます。ベトナムの個人所得税は大部分が外国人を含む高所得者によって支えられており、このうち外国人の割合は50%以上とも言われております。また日本のような地方税(住民税)がないことも特徴として挙げられます。

1. 納税義務者 - 居住者と非居住者

ベトナムでの個人所得税の納税義務者は居住者と非居住者に区分されます。

居住者とは、暦年のうちベトナムに入国してから連続する12ヶ月の間に183日以上滞在する個人またはベトナムにおいて恒久的居所(ホテルや事務所なども含む)を有する個人(賃貸借契約の期間が183日以上もしくは居住証明書を有する者)を言います。課税方式は全世界所得課税法方式(ベトナムにおける外国税額控除の適用が可能です)とされております。一方、非居住者とは、ベトナムに入国してから183日未満で滞在する個人でベトナムにおいて恒久的居所を有していなく、またテンポラリーレジデンスカード(TRC)を有していないことなどとなる個人を言います。この場合の課税方式は国内源泉所得課税方式とされております。

2. 課税所得と非課税所得

課税所得の種類は事業所得・給与所得・投資所得など10項目があり、非課税所得は預金・政府の社債および生命保険の利息や社会保険法に基づく年金などとされております。

3. 課税対象期間 - 居住者と非居住者

給与所得や事業所得では下記の通り区分されそれ以外の所得についてはその所得が発生した時点が課税時期となります。給与所得や事業所得に区分された所得は、居住者の場合、その課税年度は入国日の初日から連続する12か月間となり、翌年からの課税年度は暦年課税とされます。つまり初年度の課税期間が暦年翌年の課税期間と重複する場合、その翌年の課税期間で控除することとされます。また非居住者の場合は、所得の発生の都度申告義務が生じます。

4. 4⃣所得控除

基礎控除は一律で月に1,100万ドン(日本円にして66,000円「1ドン/0.006円」)、扶養控除は子・養子など、また配偶者や父母、祖父母などで年齢条件によって区分されております。そして社会保険料控除は、社会保険、健康保険、失業保険など控除対象となります。

5. 所得種類ごとの税率

それぞれの所得種類ごと、また居住者・非居住者ごとに税率は定められております。

なかでも給与所得については居住者の場合は5%から35%の7段階による累進税率となり、非居住者の場合は一律で20%と定められております。

6. 申告および納税

ベトナム法人より受け取る給与は日本の給与源泉に係る源泉徴収制度のように給与を支給するベトナムの現地法人が申告納税することとなります。またベトナム以外の外国法人から受け取る給与は給与を受け取る個人が自身で申告納税することとなります。この点、実際には所属するベトナム現地法人によって行われることが多いようです。

7. 日越租税条約(日越二重課税回避条約 - 1996年1月発効)

日本からの出張者等に関して、ベトナム在住期間が183日未満の場合(非居住者)で、給与等の支払者・負担者がベトナム居住者でない場合には、租税条約による短期免税制度適用の申請を行うことで個人所得税が免税になる可能性があります。しかしながら申請として受理されているだけであってその後の税務調査にあたってはこれを否認されるリスクがありますので注意が必要です。

8. 参考

Law 04/2007/QH12, 26/2012/QH13, 71/2014/QH13, Circular 92/2015/TT-BTCなど

担当:BDOベトナム 内田 強 uchida@bdo.vn

【中国】中国税務調査の最近の動向

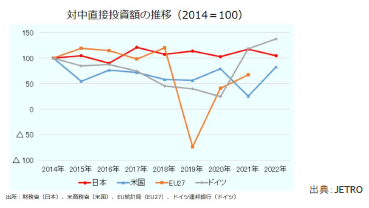

日本企業がもっとも多く進出している中国では、2020年初頭から世界的に猛威を振るったCOVID-19の市中感染を徹底的に封じ込めようとする政策として、いわゆるゼロコロナ政策が採用されました。これは2022年12月まで継続されましたが、2022年12月7日の「新型コロナウイルス感染症の予防・抑制措置の実施をさらに改善することに関する通知」のなかで、これからは感染防止から重症化防止に移行すると方針転換されました。ゼロコロナ政策の下では、都市封鎖(ロックダウン)により、人的物的な交流途絶から中国進出している日系企業では事業推進の上で大きな停滞や混乱を生じました。2023年になり、ゼロコロナ政策で生じた混乱の爪痕が残る中、不動産市況の低迷、若年層の失業率の上昇、さらには欧米諸国を中心とした中国とのデカップリング・デリスキングの流れから対中国投資が欧米諸国を中心に大きく減少しています。

加えて、コロナ対策の一環として、中小企業を中心に大規模な減税を行いましたが、これと併せてコロナ下での企業業績の悪化もあり、中国政府は、深刻な税収減に陥っています。中国財政部によれば、2022年1月〜9月は財政赤字が4兆元(80兆円相当)に上ったとされ、こうした厳しい財政状況を受けて、2023年の中国税務調査は例年以上に厳格に行われていると聞こえてきています。

中国税務当局は従来から税収情報管理システム「金税工程」を通じて得た企業情報、業界関連情報などをもとに独自に設定した企業税務リスク項目に照らして各社のリスク分析を行っています。ここで異常値が抽出された企業については、合理的またはビジネス上の理由を求めることができます。さらに、ここで税務当局を納得させられるだけの根拠説明が出来なかった場合は、現場でのいわゆる税務調査に進むことになります。中国の国家税務総局は、この「金税工程」を逐次更新していますが、2013 年に導入した「金税工程三期」よりも機能をバージョンアップした「金税工程四期」を 2021 年に導入しました。金税工程四期がバージョンアップした点は、税務当局が保有するデータだけでなく、銀行や政府など他の外部データとの連携ができるようになったことです。これにより、たとえば企業の申告情報をAIがチェックし、異常値のあった項目について銀行口座情報によるキャッシュフローと照合したり、仕入先や得意先の申告情報と照合したり、業界平均値と比較したり、さまざまな角度から異常な項目を抽出することが可能になってきています。このため、これまでは企業が想定しなかったような詳細な分析に基づく質問や指摘を税務当局から受けることが予想され、これまで以上に企業側は税務申告の内容以外の外部情報などにも留意しながら多面的な分析をしておくことが必要になっています。

なお、中国税務当局は2022年度に主な税務調査重要項目として以下の項目を定めています。

- 架空インボイスの発行

- 架空の輸出

- 架空の申告

また、次のような税務調査重点企業も示されています。

- eコマース関連企業(増値税発票の誤りが散見される)

- 高新技術企業(優遇税制や補助金を受けているケースが多い)

- 労務派遣関連企業(租税回避行為が散見される)

- 貿易企業(輸出増値税還付が多い)

- 医療・美容関連企業(収益性が高い)

以上

担当:BDOコンサルティング株式会社 マネージングパートナー 美谷 昇一郎 shoichiro.mitani@bdo.or.jp

目次にもどる

【日本】インボイス制度導入後における外国法人との日本国内での取引

2023年10月1日から消費税法上、いわゆるインボイス制度が導入されましたが、今後日本法人が日本国内において外国法人と取引するにあたって、消費税法・関税の観点からいくつか留意点がありますので、本稿にて簡単にご説明します。まず日本の関税の観点からは、日本国内に拠点を持たない外国法人等が日本国内において物品を販売するような場合、つまり、外国法人等と日本の顧客との間の貿易条件が例えば、Delivered Duty Paid (DDP) のような関税込持込渡し条件であり、売主が指定仕向け地までのすべての費用(到着地での輸入関税含む)とリスクを負担するような場合、販売者である外国法人等が輸入申告者となります。非居住者・非居住法人である外国法人が輸入申告を行うには、税関事務管理人を定めて税関に届け出る必要があります。ここで、税関事務管理人とは、日本に居住しておらず、日本国内に住所を有していない個人や法人が日本で税関関連の手続きを行う際に、輸入者の代理として各種手続きや納税、還付金の受け取りなどを行う者のことであり、Attorney for Customs Procedures (ACP) と呼ばれるものであり、米国等でのImporter of Recordに相当するものであります。これまでは、通関手配の委託を受けていた輸入代行者が輸入申告者となることが認められていましたが、今後は単に手続きの委託を受けた輸入代行者は輸入申告者とはなれない(上記のように、今後は販売者である外国法人が輸入申告者になる必要がある)点には留意が必要となります。上記のより詳細については、以下の税関のウェブサイトをご参照下さい。

輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて : 税関 Japan Customs

なお、税関事務管理人が取り扱うことができない物品(食品衛生法の規制対象となるものや、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、いわゆる薬機法の規制対象となるもの等)があることには留意が必要です。

次に、消費税法上の観点からの留意点としては、2023年10月1日から消費税法上、いわゆるインボイス制度が導入されているため、日本国内で外国法人から物品を購入する場合には、適格請求書発行事業者 (Tax-Qualified Invoice Issuer) の登録番号が記載されていない請求書を受け取った場合には、これまでのように全額の仕入税額控除が認められない点に留意が必要になります。一方で、外国法人にとっては、従来、日本での消費税申告がなされないケースがあったかもしれませんが、今後、非居住者・非居住法人は輸入者かつ納税者として適正な消費税申告が必要となってきます。すなわち、日本国内で物品の販売を行うような外国法人が、日本の顧客から要請に基づいて、適格請求書発行事業者として登録するような場合には、消費税の免税事業者のステータスは維持できず、消費税課税事業者になるため、消費税申告書の作成・提出が必要となってきます。消費税申告書の作成にあたっては、日本の顧客から受け取った消費税額(仮受消費税)を正しく認識するとともに、輸入申告者として税関に支払った輸入消費税及び、その他日本での業務に関連して支払った消費税額があるのであればそれも含めて、正しい消費税額(仮払消費税)を認識する必要があります。

なお、日本国内に恒久的施設 (Permanent Establishment, PE) を有しない外国法人が適格請求書発行事業者として登録する場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成・提出することになりますが、その際、税務代理人・納税管理人を選任する必要がある点に留意が必要となります。また、適格請求書は英語にて発行することも可能ですが、適格請求書として認められるためには消費税法で求められる項目を記載する必要がある点も留意が必要です。

BDO税理士法人では、内国法人だけでなく、外国法人に対する消費税申告サービス(英語による説明も可能)も提供しておりますので、上記の内容に不明点・疑問点等あれば、以下の担当窓口までEmailにてお問い合わせ下さい。

担当:BDO税理士法人 税務パートナー 岸 賢一郎 kishi@bdotax.jp

目次にもどる